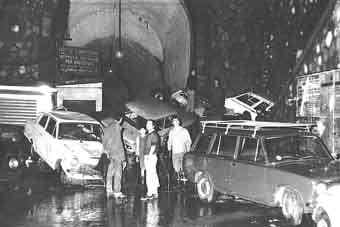

Emblematica immagine dell’alluvione, con auto accastate in modo “innaturale”. Per gentile concessione di Adriano Silingardi https://www.silingardi.it/adriano/genova70-00.htm. Durante il diluvio del pomeriggio dell’8 ottobre 1970 vi ho raccontato come mio padre decise di spostare la nostra macchina (tra l’altro nuova!) dal piazzale della caserma dell’Esercito dove aveva l’alloggio di servizio, preoccupato della possibilità che cedesse la diga del Lagaccio, piccolo specchio d’acqua, poi ricoperto, che si trovava nella parte alta del quartiere cui dà il nome. La diga resse, ma la scelta di spostare la macchina fu comunque giusta perché quello che non resse alla pressione fu il condotto sotterraneo, i cui tombini scoppiarono in vari punti. Oltretutto nella caserma alcuni tombini saltarono all’interno di un vasto magazzino dove si trovavano fusti di gasolio e olio da motore, entrambi a uso dei veicoli militari, e quindi il magazzino si riempì di acqua mista a questi altri fluidi, fino a che la pressione fece saltare il grande portone e la massa di acqua e nafta eruppe verso il piazzale della caserma fuoriuscendo poi lungo la Via Lagaccio. Un piccolo episodio che non causò danni alle persone, ma non dimenticherò mai quella banda nerastra lasciata a circa un metro di altezza su ogni cosa, automobili comprese, che rimase quando l’acqua fu defluita, come se un imbianchino avesse deciso di fare un battiscopa un po’ troppo alto ovunque, su muri, automobili, porte etc.

Emblematica immagine dell’alluvione, con auto accastate in modo “innaturale”. Per gentile concessione di Adriano Silingardi https://www.silingardi.it/adriano/genova70-00.htm. Durante il diluvio del pomeriggio dell’8 ottobre 1970 vi ho raccontato come mio padre decise di spostare la nostra macchina (tra l’altro nuova!) dal piazzale della caserma dell’Esercito dove aveva l’alloggio di servizio, preoccupato della possibilità che cedesse la diga del Lagaccio, piccolo specchio d’acqua, poi ricoperto, che si trovava nella parte alta del quartiere cui dà il nome. La diga resse, ma la scelta di spostare la macchina fu comunque giusta perché quello che non resse alla pressione fu il condotto sotterraneo, i cui tombini scoppiarono in vari punti. Oltretutto nella caserma alcuni tombini saltarono all’interno di un vasto magazzino dove si trovavano fusti di gasolio e olio da motore, entrambi a uso dei veicoli militari, e quindi il magazzino si riempì di acqua mista a questi altri fluidi, fino a che la pressione fece saltare il grande portone e la massa di acqua e nafta eruppe verso il piazzale della caserma fuoriuscendo poi lungo la Via Lagaccio. Un piccolo episodio che non causò danni alle persone, ma non dimenticherò mai quella banda nerastra lasciata a circa un metro di altezza su ogni cosa, automobili comprese, che rimase quando l’acqua fu defluita, come se un imbianchino avesse deciso di fare un battiscopa un po’ troppo alto ovunque, su muri, automobili, porte etc.

Com’era quindi Genova nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre? Era una città in ginocchio, con la valle del Bisagno, Cimitero Monumentale di Staglieno compreso, e tutta l’area tra la Stazione Brignole e la Foce invase da metri di acqua che, quando defluì, lasciò il fango nelle strade e nei negozi e nelle case devastate, che subito i genovesi cominciano a cercare di eliminare, presto aiutati da un esercito di volontari, quegli stessi “angeli del fango” in molti casi che avevano aiutato Firenze a sollevarsi dopo la mazzata dell’alluvione 1966. Ma Genova è una città di saliscendi e a Piazza De Ferrari, a poche centinaia di metri dal disastro, era difficile immaginarselo, con la grande fontana illuminata e i negozi aperti, con i neon accesi. Pochi giorni dopo, forse già il 9 o più probabilmente il 10, anche noi andammo in centro e percorremmo Via XX settembre in discesa, una via normale fino al Ponte Monumentale, da cui già si vedevano in fondo le autopompe dei Vigili del Fuoco che, nella parte bassa della strada, toglievano l’acqua e il fango dagli scantinati. E lì, naturalmente, ci si fermava, visto che nella parte più devastata per molti giorni potevano entrare solo le squadre di soccorso.

Ovviamente andarono in tilt tutti i servizi. L’Aeroporto rimase chiuso dalla sera del 7 alla mattina del 9 ottobre, furono chiuse tutte le autostrade nel tratto urbano per frane, le ferrovie principali ebbero solo brevi interruzioni, ma sia quella per Ventimiglia che quella per Milano funzionarono per molte ore a binario unico, con conseguenti ritardi e disagi, la ferrovia per Ovada rimase chiusa un paio di giorni nel tratto Acquasanta-Mele. Danni enormi ebbe l’azienda di trasporti pubblici cittadina, con molti mezzi danneggiati, sia tra quelli in movimento sia tra quelli che si trovavano nelle rimesse che furono allagate. L’impossibilità di utilizzare per vari giorni i filobus sia per la necessità di deviare molti percorsi sia per le interruzioni di energia elettrica fu forse l’elemento che decretò la fine dei filobus a Genova (prima della loro recente reintroduzione). Naturalmente venerdì 9 e sabato 10 ottobre rimasero chiuse anche le scuole, mentre molti problemi vi furono anche nell’erogazione dell’energia e nel funzionamento dei telefoni.

Abbiamo già detto nella prima parte che il disastro partì dal ponente genovese, anzi dal suo estremo, Voltri. Ma se il Bisagno fece poi i danni maggiori e molte vittime il giorno 8, non dobbiamo dimenticare che allagamenti interesserano Sampierdarena, Cornigliano, Pegli, dove comunque non vi furono morti.

Nell’entroterra genovese rimasero isolate molte frazioni nel comune di Serra Riccò, gravi danni vi furono anche oltre il Passo del Turchino, a Masone, devastata dall’esondazione del torrente Vezzulla, Campoligure e Rossiglione, dove fu semidistrutta la Meazzi, un’azienda di apparecchiature musicali. Più a ponente danni ed allagamenti anche ad Arenzano, dove vi fu anche una vittima.

Nell’entroterra genovese rimasero isolate molte frazioni nel comune di Serra Riccò, gravi danni vi furono anche oltre il Passo del Turchino, a Masone, devastata dall’esondazione del torrente Vezzulla, Campoligure e Rossiglione, dove fu semidistrutta la Meazzi, un’azienda di apparecchiature musicali. Più a ponente danni ed allagamenti anche ad Arenzano, dove vi fu anche una vittima.

Nell’entroterra di Voltri furono pesantemente colpiti Mele e Acquasanta, servite come detto dalla ferrovia per Ovada. Alla stazione di Mele rimase a lungo bloccato un treno con oltre 200 passeggeri e l’acqua che arrivava alle carrozze, un altro treno con 300 persone rimase bloccato per 20 ore a Borzoli. Tre morti vi furono in località Fondo Crosa, presso Mele.

Acquasanta ebbe 3 vittime, il macellaio e alcuni dei suoi familiari. Tra Acquasanta e Fondo Crosa il Leira alimentava numerose cartiere, che nei giorni prima della tragedia avevano minacciato di chiudere per la magra del torrente che rendeva impossibile lavorare normalmente. La piena della sera del 7 distrusse ben 12 cartiere e tre ponti, nel tratto citato.

Un’altra zona colpita in modo pesantissimo dall’alluvione fu la Valle Scrivia, al di la del Passo dei Giovi. Lo Scrivia scorre ancora in territorio ligure attraverso Ronco Scrivia e Isola del Cantone, poi entra in Piemonte poco prima di Arquata Scrivia. Delle due vittime in Valle Scrivia una perse la vita molto più a valle, lungo la strada Sale – Castelnuovo Scrivia, dove una Fiat 1500 la sera dell’8 ottobre fu travolta dalla piena. La occupavano moglie e marito, lei uscì in tempo dall’auto, lui, menomato a una gamba, tentò di tenere il controllo del mezzo che si trasformò in una trappola mortale. L’altra vittima in valle fu un giovane di Arquata che si trovava su un ponte, insieme ad altri tre ragazzi, aggrappatisi fortunosamente a un pilone e salvati da un barcone dei Carabinieri, nel momento in cui lo stesso è crollato, nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre. Si salvò, pur gravemente ferito, anche il sacerdote che accompagnava i quattro ragazzi.

Il paese di Isola Sant’Antonio si trova nell’alessandrino, quasi al confine lombardo, presso il punto in cui lo Scrivia si getta nel Po. Per questo paese e il vicino, più piccolo, Guazzora, fu deliberata l’evacuazione totale il pomeriggio dell’8 ottobre, operazione poi sospesa nella notte seguente quando si capì che il Po era riuscito a ricevere nel suo alveo l’onda di piena dell’affluente. Il sollievo degli abitanti fu però bilanciato negativamente dai gravi danni alle colture allagate e da quelli ai manufatti, compresi quelli della Fornace Ilvo a Molino de’ Torti, dove 30 operai tornarono al lavoro solo a primavera.

Danni e frane anche in Val Borbera, percorsa dall’omonimo torrente che si getta nello Scrivia tra Arquata e Serravalle. Nell’alta valle la strada per Mongiardino, da poco ampliata e riasfaltata, fu portata via dalla piena per un lungo tratto lasciando isolati i 500 abitanti.

Una paurosa piena la ebbe anche l’Orba, che nasce ai confini tra savonese, genovese e alessandrino. Il torrente straripò fra Capriata e Predosa e alcune cascine rimasero isolate.

Continua…

Pubblicato da Giovanni Staiano

Emblematica immagine dell’alluvione, con auto accastate in modo “innaturale”. Per gentile concessione di Adriano Silingardi https://www.silingardi.it/adriano/genova70-00.htm. Durante il diluvio del pomeriggio dell’8 ottobre 1970 vi ho raccontato come mio padre decise di spostare la nostra macchina (tra l’altro nuova!) dal piazzale della caserma dell’Esercito dove aveva l’alloggio di servizio, preoccupato della possibilità che cedesse la diga del Lagaccio, piccolo specchio d’acqua, poi ricoperto, che si trovava nella parte alta del quartiere cui dà il nome. La diga resse, ma la scelta di spostare la macchina fu comunque giusta perché quello che non resse alla pressione fu il condotto sotterraneo, i cui tombini scoppiarono in vari punti. Oltretutto nella caserma alcuni tombini saltarono all’interno di un vasto magazzino dove si trovavano fusti di gasolio e olio da motore, entrambi a uso dei veicoli militari, e quindi il magazzino si riempì di acqua mista a questi altri fluidi, fino a che la pressione fece saltare il grande portone e la massa di acqua e nafta eruppe verso il piazzale della caserma fuoriuscendo poi lungo la Via Lagaccio. Un piccolo episodio che non causò danni alle persone, ma non dimenticherò mai quella banda nerastra lasciata a circa un metro di altezza su ogni cosa, automobili comprese, che rimase quando l’acqua fu defluita, come se un imbianchino avesse deciso di fare un battiscopa un po’ troppo alto ovunque, su muri, automobili, porte etc. Com’era quindi Genova nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre? Era una città in ginocchio, con la valle del Bisagno, Cimitero Monumentale di Staglieno compreso, e tutta l’area tra la Stazione Brignole e la Foce invase da metri di acqua che, quando defluì, lasciò il fango nelle strade e nei negozi e nelle case devastate, che subito i genovesi cominciano a cercare di eliminare, presto aiutati da un esercito di volontari, quegli stessi “angeli del fango” in molti casi che avevano aiutato Firenze a sollevarsi dopo la mazzata dell’alluvione 1966. Ma Genova è una città di saliscendi e a Piazza De Ferrari, a poche centinaia di metri dal disastro, era difficile immaginarselo, con la grande fontana illuminata e i negozi aperti, con i neon accesi. Pochi giorni dopo, forse già il 9 o più probabilmente il 10, anche noi andammo in centro e percorremmo Via XX settembre in discesa, una via normale fino al Ponte Monumentale, da cui già si vedevano in fondo le autopompe dei Vigili del Fuoco che, nella parte bassa della strada, toglievano l’acqua e il fango dagli scantinati. E lì, naturalmente, ci si fermava, visto che nella parte più devastata per molti giorni potevano entrare solo le squadre di soccorso. Ovviamente andarono in tilt tutti i servizi. L’Aeroporto rimase chiuso dalla sera del 7 alla mattina del 9 ottobre, furono chiuse tutte le autostrade nel tratto urbano per frane, le ferrovie principali ebbero solo brevi interruzioni, ma sia quella per Ventimiglia che quella per Milano funzionarono per molte ore a binario unico, con conseguenti ritardi e disagi, la ferrovia per Ovada rimase chiusa un paio di giorni nel tratto Acquasanta-Mele. Danni enormi ebbe l’azienda di trasporti pubblici cittadina, con molti mezzi danneggiati, sia tra quelli in movimento sia tra quelli che si trovavano nelle rimesse che furono allagate. L’impossibilità di utilizzare per vari giorni i filobus sia per la necessità di deviare molti percorsi sia per le interruzioni di energia elettrica fu forse l’elemento che decretò la fine dei filobus a Genova (prima della loro recente reintroduzione). Naturalmente venerdì 9 e sabato 10 ottobre rimasero chiuse anche le scuole, mentre molti problemi vi furono anche nell’erogazione dell’energia e nel funzionamento dei telefoni. Abbiamo già detto nella prima parte che il disastro partì dal ponente genovese, anzi dal suo estremo, Voltri. Ma se il Bisagno fece poi i danni maggiori e molte vittime il giorno 8, non dobbiamo dimenticare che allagamenti interesserano Sampierdarena, Cornigliano, Pegli, dove comunque non vi furono morti. Nell’entroterra genovese rimasero isolate molte frazioni nel comune di Serra Riccò, gravi danni vi furono anche oltre il Passo del Turchino, a Masone, devastata dall’esondazione del torrente Vezzulla, Campoligure e Rossiglione, dove fu semidistrutta la Meazzi, un’azienda di apparecchiature musicali. Più a ponente danni ed allagamenti anche ad Arenzano, dove vi fu anche una vittima. Nell’entroterra di Voltri furono pesantemente colpiti Mele e Acquasanta, servite come detto dalla ferrovia per Ovada. Alla stazione di Mele rimase a lungo bloccato un treno con oltre 200 passeggeri e l’acqua che arrivava alle carrozze, un altro treno con 300 persone rimase bloccato per 20 ore a Borzoli. Tre morti vi furono in località Fondo Crosa, presso Mele. Acquasanta ebbe 3 vittime, il macellaio e alcuni dei suoi familiari. Tra Acquasanta e Fondo Crosa il Leira alimentava numerose cartiere, che nei giorni prima della tragedia avevano minacciato di chiudere per la magra del torrente che rendeva impossibile lavorare normalmente. La piena della sera del 7 distrusse ben 12 cartiere e tre ponti, nel tratto citato. Un’altra zona colpita in modo pesantissimo dall’alluvione fu la Valle Scrivia, al di la del Passo dei Giovi. Lo Scrivia scorre ancora in territorio ligure attraverso Ronco Scrivia e Isola del Cantone, poi entra in Piemonte poco prima di Arquata Scrivia. Delle due vittime in Valle Scrivia una perse la vita molto più a valle, lungo la strada Sale – Castelnuovo Scrivia, dove una Fiat 1500 la sera dell’8 ottobre fu travolta dalla piena. La occupavano moglie e marito, lei uscì in tempo dall’auto, lui, menomato a una gamba, tentò di tenere il controllo del mezzo che si trasformò in una trappola mortale. L’altra vittima in valle fu un giovane di Arquata che si trovava su un ponte, insieme ad altri tre ragazzi, aggrappatisi fortunosamente a un pilone e salvati da un barcone dei Carabinieri, nel momento in cui lo stesso è crollato, nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre. Si salvò, pur gravemente ferito, anche il sacerdote che accompagnava i quattro ragazzi. Il paese di Isola Sant’Antonio si trova nell’alessandrino, quasi al confine lombardo, presso il punto in cui lo Scrivia si getta nel Po. Per questo paese e il vicino, più piccolo, Guazzora, fu deliberata l’evacuazione totale il pomeriggio dell’8 ottobre, operazione poi sospesa nella notte seguente quando si capì che il Po era riuscito a ricevere nel suo alveo l’onda di piena dell’affluente. Il sollievo degli abitanti fu però bilanciato negativamente dai gravi danni alle colture allagate e da quelli ai manufatti, compresi quelli della Fornace Ilvo a Molino de’ Torti, dove 30 operai tornarono al lavoro solo a primavera. Danni e frane anche in Val Borbera, percorsa dall’omonimo torrente che si getta nello Scrivia tra Arquata e Serravalle. Nell’alta valle la strada per Mongiardino, da poco ampliata e riasfaltata, fu portata via dalla piena per un lungo tratto lasciando isolati i 500 abitanti. Una paurosa piena la ebbe anche l’Orba, che nasce ai confini tra savonese, genovese e alessandrino. Il torrente straripò fra Capriata e Predosa e alcune cascine rimasero isolate. Continua… Cerca per tag: meteo clima Pubblicato da Giovanni Staiano Inizio Pagina