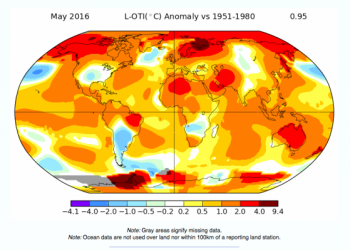

Ormai è sempre più noto che il riscaldamento globale degli ultimi decenni fa sentire i suoi effetti più marcati alle latitudini più settentrionali del pianeta. Questo è confermato dal contenimento della superficie coperta dalla banchisa nell’Oceano Artico, ma a preoccupare non poco è anche quel che accade nella lande della Siberia, dell’Alaska e del Canada, ove il problema micidiale più impellente è legato allo scioglimento del permafrost della tundra.

Cos’è il permafrost? Si tratta di quella superficie di terreno permanentemente ghiacciato: naturalmente il suo disgelo fa in modo che diventi più molle ed instabile, rappresentando un rischio crescente per le strutture costruite sopra. Una complicazione secondaria, ma non meno importante, è legata al fatto che il permafrost ha accumulato nel corso dei millenni, al suo interno ghiacciato, enormi quantità di carbonio e di metano che dunque vengono inevitabilmente rilasciate nell’atmosfera, con lo scioglimento. In particolare il metano è un potente gas serra che rischia dunque di peggiorare le conseguenze del riscaldamento diurno. E, fra gli effetti a catena, figurano anche quelli del maggiore rischio d’incendi a latitudini artiche.

Nel luglio 2007 si è verificato il più grande incendio che si ricordi nella tundra: il rogo avvenne nella zona del fiume Anaktuvuk, sul nord dell’Alaska. Questo rogo ridusse in cenere un’area enorme pari a ben 1.039 chilometri quadrati, comportando il rilascio in atmosfera di ben 2.3 miioni di tonnellate di carbonio. Sulla base di uno studio effettuato dall’Università dell’Alaska, si tratta di una quantità di carbonio davvero smisurata, pari a quella immagazzinata nei 50 anni precedenti dal permafrost dell’intera tundra.

Il gigantesco incendio venne generato da un semplice fulmine: normalmente ci si aspetterebbe, in un ambiente relativamente umido come il permafrost, che il fuoco vada ad estinguersi in modo autonomo. Invece quella parentesi estiva del 2007, eccezionalmente secca, diede linfa al fuoco che non si spense e proseguì nella sua azione distruttiva per settimane in una zona selvaggia dove era impossibile intervenire. La colonna di fumo si rese visibile fino a 24 chilometri di distanza da un campo dove erano situati gli studiosi, in quella che fu una catastrofe ambientale gravissima di cui ci si rese conto a distanza di diverso tempo.

Non sono ancora pienamente noti gli effetti degli incendi sul fragile ecosistema della tundra, ma il fatto che il riscaldamento climatico renda il permafrost infiammabile è un problema tutt’altro che da sottovalutare, anche per via della vastità della tundra ad alte latitudini. Nel caso in cui piccoli incendi si verificano ogni 80-100 anni, la tundra avrebbe il tempo di rigenerarsi, ma diventando più frequenti i danni ambientali risulterebbero irreversibili.

“Incendi delle proporzioni di quello del 2007 sono assenti da almeno 10 mila anni nella tundra artica”, ha sottolineato Michelle Mack, che studia gli ecosistemi all’Università della Florida. La differenza di un incendio nella tundra, rispetto al rogo in una foresta alle nostre latitudini. è che nella foresta le fiamme bruciano gli alberi e le foglie cadute, mentre nella tundra, oltre a ridurre in cenere muschi e licheni che ricoprono il suolo, brucia il suolo stesso, il permafrost, distruggendo almeno il 30% di materiale organico che contiene.

Lo studio, recentemente pubblicato su Nature, per la prima volta mette quindi in guardia dalla bomba ecologica rappresentata dagli incendi della tundra, che possono condizionare l’emissione di gas serra e, anzi, secondo gli scienziati diventarne il fattore più importante. Ben più delle emissioni dei Paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo, che si stanno affannosamente cercando di contenere.