Per ottenere un quadro quanto più possibile esatto dell’evoluzione del clima antartico occorrerebbe stabilire quale sia l’indice di correlazione fra tutte le componenti del sistema; tale impresa è però resa difficile dalla scarsità dei dati: alcuni feedback possono essere postulati, ma al momento è pressoché impossibile una loro corretta misurazione. Ciò nonostante, la progressiva conoscenza della meteorologia antartica ha permesso di capire come certi meccanismi atmosferici influenzino l’andamento termico di superficie. Dando per scontato che la radiazione solare ha un impatto decisivo sulla curva delle temperature annue, essa possiede pure una non secondaria valenza sulla circolazione generale. Concentrando la loro attenzione sull’andamento stagionale del vortice circumpolare, a cavallo dell’Anno geofisico internazionale i ricercatori iniziarono a comprendere il ruolo cruciale delle oscillazioni semi annuali dei campi barici a livello emisferico. Un punto fu subito chiaro: alla base del loro sviluppo, l’esistenza dell’Antartide non è essenziale; tant’è che la variazione nell’intensità del vortice circumpolare venne definita come una caratteristica essenziale della circolazione planetaria (Schwerdtfeger, p. 206), conseguenza degli scambi troposferici e stratosferici determinati dalle condizioni radiative solari nei vari mesi dell’anno.

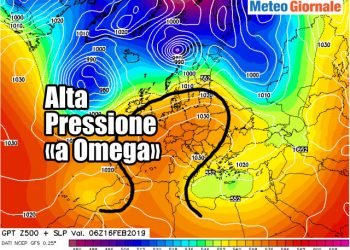

Il vortice circumpolare è dominato a tutti i livelli, sino alla stratosfera, da correnti a componente occidentale (westerly), che mostrano una forte variabilità mese su mese e anno su anno. Questa struttura anulare è definita con almeno tre nomi (Marshall, p. 4134): High-latitude Mode (HLM), Antarctic Oscillation (AAO) e Southern Annular Mode (SAM); il terzo acronimo è divenuto prevalente, anche se non esclusivo, nella letteratura scientifica.

Proprio riguardo al SAM si sono focalizzati gli studi, nel tentativo di delineare una correlazione fra la sua intensità e l’andamento del clima antartico. Posto infatti che gli scambi meridiani sono inibiti dalla struttura anulare delle correnti in senso proporzionale alla forza di queste ultime, era logico attendersi che il trend delle seconde fosse coerente con quello dei primi e viceversa.

Investigando i dati dei radiosondaggi di sette basi antartiche nel trentennio 1969-’98, si scoprirono le seguenti anomalie: una diminuzione della temperatura di oltre 6 °K al livello di 100 hPa fra ottobre e dicembre; una discesa dei geopotenziali di oltre 300 m al livello di 30 hPa fra novembre e dicembre (in seconda colonna nel quadro sottostante); in entrambi i casi, si rilevò pure un picco secondario, meno pronunciato, a maggio (Thompson, p. 896).

Ottobre -6,4 °K -178 m

Novembre -7,1 °K -401 m

Dicembre -6,5 °K -304 m

Tale andamento portò alla conclusione che una maggiore intensità del SAM (indice positivo) nel medesimo periodo abbia, se non indotto, perlomeno favorito il raffreddamento di gran parte del continente antartico, con l’importante eccezione della Penisola Antartica, dove la forza dei westerly, facendo venir meno le irruzioni di correnti meridionali, ha incrementato le avvezioni di carattere oceanico (Thompson, p. 897).

Esiste dunque una relazione dimostrabile fra il SAM e le temperature medie di superficie? Tornando al dato complessivo delle otto basi permanenti da cui ha preso avvio questa indagine, e correlando le medie annue all’indice SAM annuale (che non è una semplice media degli indici mensili, bensì l’espressione della differenza fra la pressione media a livello del mare misurata nelle sei stazioni di riferimento a circa 40° lat S e nelle sei stazioni ubicate a circa 65° lat S), si ottengono due curve abbastanza significative dove, alla positività dell’indice SAM, corrisponde una discesa nel campo termico. L’analisi del grafico mostra, in particolare, i seguenti picchi cronologici (in prima colonna il valore dell’indice SAM annuale; in seconda colonna, la temperatura media annua complessiva delle otto basi permanenti):

1957 -4,24 -16,25 °C

1960 +1,52 -17,80 °C

1964 -4,12 -17,37 °C

1998 +4,46 -17,01 °C

2002 -1,32 -16,25 °C

L’anomalo andamento del 1964 potrebbe essere stato influenzato dall’eruzione dell’Agung nel 1963, perciò non verrà discusso. Rispetto al 1957 invece, nel 2002 si può notare come una relativa negatività dell’indice porti a una pronunciata risalita della media annua, mentre nel 1998, pur in presenza d’una forte positività dell’indice, la temperatura media non scenda ai valori del 1960. Cos’è accaduto, quindi? Nel caso del riscaldamento della Penisola Antartica, era già stato fatto notare come l’andamento del SAM ne fosse responsabile solo al 50%, chiamando in causa altri meccanismi di cambiamento climatico a scala regionale (Thompson, p. 897). Ma, in relazione alla diversa evoluzione termica mostrata dal plateau rispetto alla Penisola Antartica, occorre pure domandarsi se dalla media annua complessiva delle otto basi permanenti non ne discenda un dato spurio atto a viziare il confronto.

Bibliografia:

G.J. Marshall, Trends in the Southern Annular Mode from Observations and

Reanalyses, in «Journal of Climate», vol. 16, n. 24 (2003), pp. 4134-4143.

W. Schwerdtfeger, The seasonal variation of the strength of the southern

circumpolar vortex, in «Monthly Weather Review», vol. 88, n. 6 (1960), pp.

203-208.

D.W.J. Thompson, S. Solomon, Interpretation of Recent Southern Hemisphere

Climate Change, in «Science», vol. 296, n. 5569 (2002), pp. 895-899.

Parte I: https://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=16696

/>Parte II: https://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=16713

/>Parte III: https://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=16785

/>Parte IV/1: https://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=16805

/>Parte IV/2: https://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=16826